RETROUVEZ CET ARTICLE ET PLUS ENCORE DANS NOTRE MAGAZINE : Quel futur pour le stockage de données ?

RETROUVEZ CET ARTICLE ET PLUS ENCORE DANS NOTRE MAGAZINE : Quel futur pour le stockage de données ?

Découvrez Le Brief de l'IT, la newsletter thématique gratuite d'Archimag dédiée aux professionnels des data, de l'IT, de la digitalisation et de la transformation numérique !

Découvrez Le Brief de l'IT, la newsletter thématique gratuite d'Archimag dédiée aux professionnels des data, de l'IT, de la digitalisation et de la transformation numérique !

L’entrainement de ChatGPT aurait consommé 700 000 litres d’eau ; chaque session de 20 à 50 questions sur ChatGPT consomme 0,5 litre d’eau ; 140 requêtes sur ChatGPT consomment autant qu’un cycle de machine à laver à 30 degrés… Les chiffres se déclinent et il est bien difficile de distinguer le vrai du faux. Les plateformes ont intérêt à les minimiser et les défenseurs du climat n’y voient que des signaux négatifs, sans prendre en compte les avancées sociales.

Une certitude, nos pratiques ont changé et nous n’avons pas pris conscience de l’impact de cette évolution. De plus en plus de jeunes - et de moins jeunes - utilisent l’IA générative à la place d’un moteur de recherche. Ils ont délaissé Google, ce qui a amené ce dernier à compléter son moteur de recherche par une partie générative qui apparait directement en haut des résultats de requête, grâce à son outil Gemini.

Il se dit pourtant qu’une requête ChatGPT consommerait 40 fois plus d’énergie qu’une requête Google. Le problème ici, c’est l’inflation. Ajouter Gemini au moteur de recherche Google multiplie certainement dans les mêmes proportions l’impact énergétique. En résumé, on sait que c’est mal, mais on continue !

Difficile de nier l’absurdité de certaines équations mathématiques. Il y a quelques années, un géant de la Silicon Valley annonçait fièrement ses efforts en matière de réduction de ses émissions en arguant qu’il avait remplacé les tondeuses électriques de son siège social par des moutons… Tout en continuant en parallèle le développement rapide de nouveaux centres de données.

Lire aussi : L’Institut du Numérique Responsable dévoile sa Charte de l’IA responsable

Lorsque vous passez 10 minutes sur TikTok, vous consommez plus que sur YouTube. Avez-vous pour autant créé plus de valeur ? Lorsque vous demandez à Midjourney de créer une image d’illustration de votre prochain PowerPoint, vous générez un impact ; en vaut-il la peine ?

Et lorsque, "pour jouer", vous testez la génération de vidéos sur Sora 2 ou lancez "pour voir" des dizaines de questions à votre IA générative préférée, vous ruinez toutes les économies obtenues grâce à vos déplacements en bicyclette. Des millions d’adolescents font de ces outils leur confident nocturne, et, dans les entreprises, certains ont perdu leur capacité d’idéation, qu’ils ont confiée à leur "copilote".

Données : peut-on minimiser sans viser l’extrême ?

La mode du big data est passée, mais les pratiques sont restées, amplifiées même par les besoins en données d’entrainement des intelligences artificielles. Difficile de prendre la décision de se séparer de certaines données, que l’on préfère garder "au cas où". Mais une entreprise orientée données n’est pas incompatible avec une attention portée à leurs impacts. Voici quelques idées concrètes à mettre en œuvre pour minimaliser, sans perdre de valeur :

- gérer les données comme on le fait des documents, avec un cycle de vie, une durée de conservation, et une traçabilité prise en compte dès la création,

- archiver les données en fonction de leur température de consultation. Savoir éloigner les données froides, grâce à des technologies moins impactantes : l’accessibilité et le coût doivent être complétés par des mesures d’impact environnemental,

- sélectionner des technologies (infrastructures logicielles et matérielles) en incluant le critère environnemental. C’est parfois compliqué, mais il faut obliger les fournisseurs à fournir des chiffres et des certifications externes.

Le sujet brulant des centres de données

"Les chiffres ne sont pas très sympathiques à regarder", expliquait Jean-Marc Jancovici, président de The Shit Project, le 4 octobre dernier, sur RTL. "La consommation actuelle des centres de données dans le monde, c’est plus que la consommation d’électricité en France, et la tendance nous amènerait à un triplement de cette consommation en 10 ans. Cela augmente actuellement de 13 % par an, beaucoup plus rapidement que l’économie mondiale".

Début octobre, The Shift Project a publié un rapport très attendu sur la place des infrastructures numériques dans un monde qui cherche à se décarboner. "À l’horizon 2030, sans évolution majeure dans les dynamiques actuelles, la consommation électrique mondiale des centres de données pourrait atteindre jusqu’à 1 500 TWh/an, soit une multiplication par 2,8 en 7 ans", expliquent les auteurs du rapport. En 2030, l’intelligence artificielle représentera 35 % de cette consommation électrique.

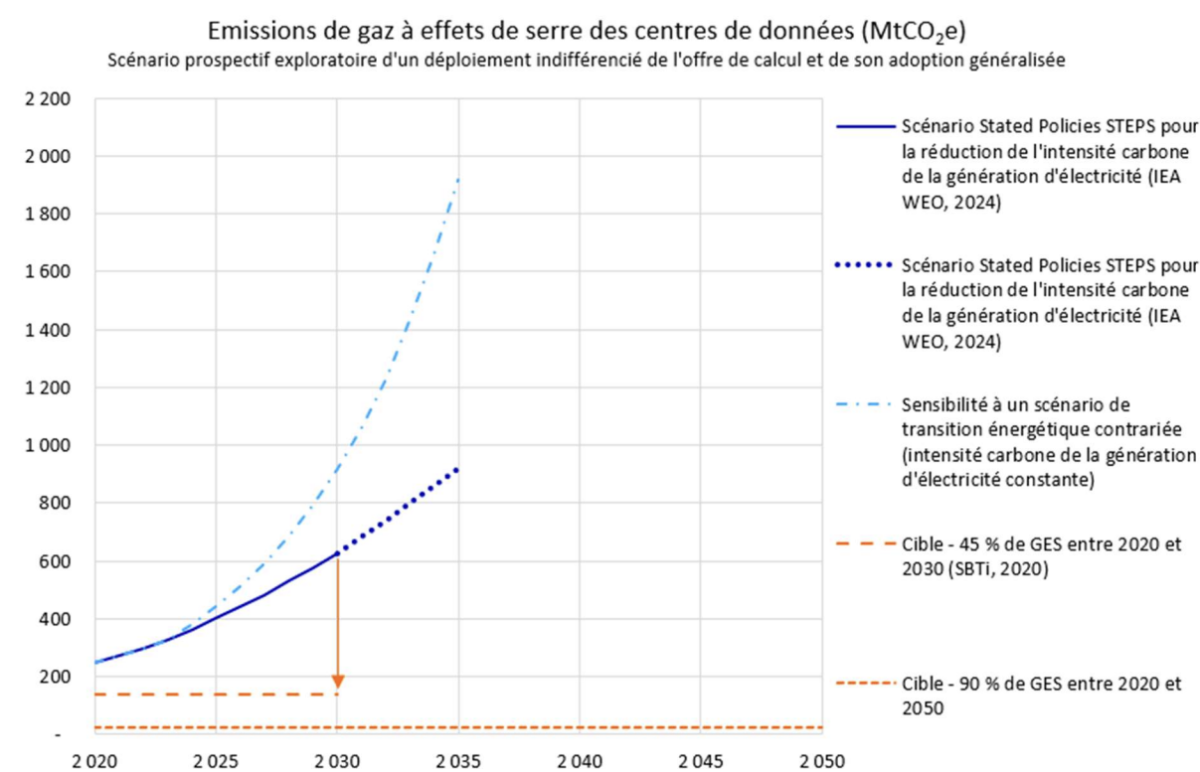

Traduction, en émissions de gaz à effet de serre, du scénario prospectif de The Shift Project d’un déploiement indifférencié de l’offre de calcul et de son adoption généralisée pour différentes intensités carbone de l’électricité, avec comparaison aux scénarios cible. (The Shift Project - 2025)

Nous sommes actuellement dans une impasse. Les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie des centres de données pourraient augmenter de 9 % par an, alors que l’objectif devrait, au contraire, être une baisse de 5 % par an ! Non prise en compte dans les scénarios européens, cette augmentation pourrait, à elle seule, anéantir les ambitions européennes de réduction des émissions.

Rien qu’en France, la part des centres de données dans la consommation électrique devrait grimper de 2 à 7,5 % d’ici 2035. Et l’intelligence artificielle n’est pas la seule à blâmer : les usages traditionnels des centres de données (e-mails, fichiers…), la vidéo à la demande (Netflix est le plus gros consommateur mondial de bande passante sur internet) et le développement des cryptomonnaies, participent à cette situation.

Lire aussi : L'IA pourrait représenter 35 % de la consommation électrique des data centers à l'horizon 2030

Le problème est que chacun voit midi à sa porte et l’égoïsme compréhensible se heurte à une vision planétaire. À la suite de la publication du rapport de The Shift Project, des voix se sont élevées pour défendre ici un territoire, ici des emplois, ou encore une souveraineté. Le changement climatique est mondial, alors que les choix à réaliser sont locaux. C’est un peu la quadrature du cercle.

Des solutions à mettre en place, sans délai

Le rapport préconise plusieurs démarches :

- mettre en place un suivi transparent et indépendant des données de consommation de la filière,

- travailler sur la frugalité des modèles, des données d’entrainement et des cartes électroniques,

- faire adhérer l’ensemble des parties prenantes (entreprises, individus, collectivités, fournisseurs) au concept de sobriété numérique. Tout comme on est habitué à se questionner sur le prix d’un service, la question de son impact climatique doit devenir un réflexe,

- l’IA est à la mode et attire des ressources de formation qui ne sont pas illimitées. La transition énergétique risque de souffrir de ces transferts de financement. À surveiller.

Responsabilités personnelles et professionnelles

Nous ne sommes pas des censeurs qui pourraient vous dicter votre conduite, mais chacun doit avoir conscience de ses actions et faire ses choix lors de ses interactions professionnelles et personnelles avec l’IA générative. Celle-ci n’est pas neutre en carbone, loin de là ! Et la voir s’immiscer dans toutes nos applications, nos usages et nos réflexes cache des impacts sociaux et environnementaux, à moyen et à long terme. À nous, individuellement, de décider de nos usages et d’en accepter les conséquences.

Très concrètement, chaque entreprise peut commencer en mesurant : ses usages, la consommation de ses outils numériques, l’impact de ses fournisseurs… "On ne peut pas améliorer ce que l’on ne sait pas mesurer", expliquait W. Edwards Deming. Sans tomber dans la complexité du reporting CSRD, chacun peut construire un début de tableau de bord, et l’alimenter de quelques chiffres. Un moyen d’éviter par la suite les excuses du type "je ne savais pas"…