RETROUVEZ CET ARTICLE ET PLUS ENCORE DANS NOTRE MAGAZINE : Quel futur pour le stockage de données ?

RETROUVEZ CET ARTICLE ET PLUS ENCORE DANS NOTRE MAGAZINE : Quel futur pour le stockage de données ?

Découvrez Le Bibliothécaire Innovant, la newsletter thématique gratuite d'Archimag dédiée aux professionnels des bibliothèques et de la conservation !

Découvrez Le Bibliothécaire Innovant, la newsletter thématique gratuite d'Archimag dédiée aux professionnels des bibliothèques et de la conservation !

C’est au Canada, en 2016, qu’est apparu pour la première fois le concept de découvrabilité, à l’occasion du Sommet de la découvrabilité, organisé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Un concept qui n’a évidemment pas échappé aux bibliothécaires du monde entier. Mais attention aux risques de confusion !

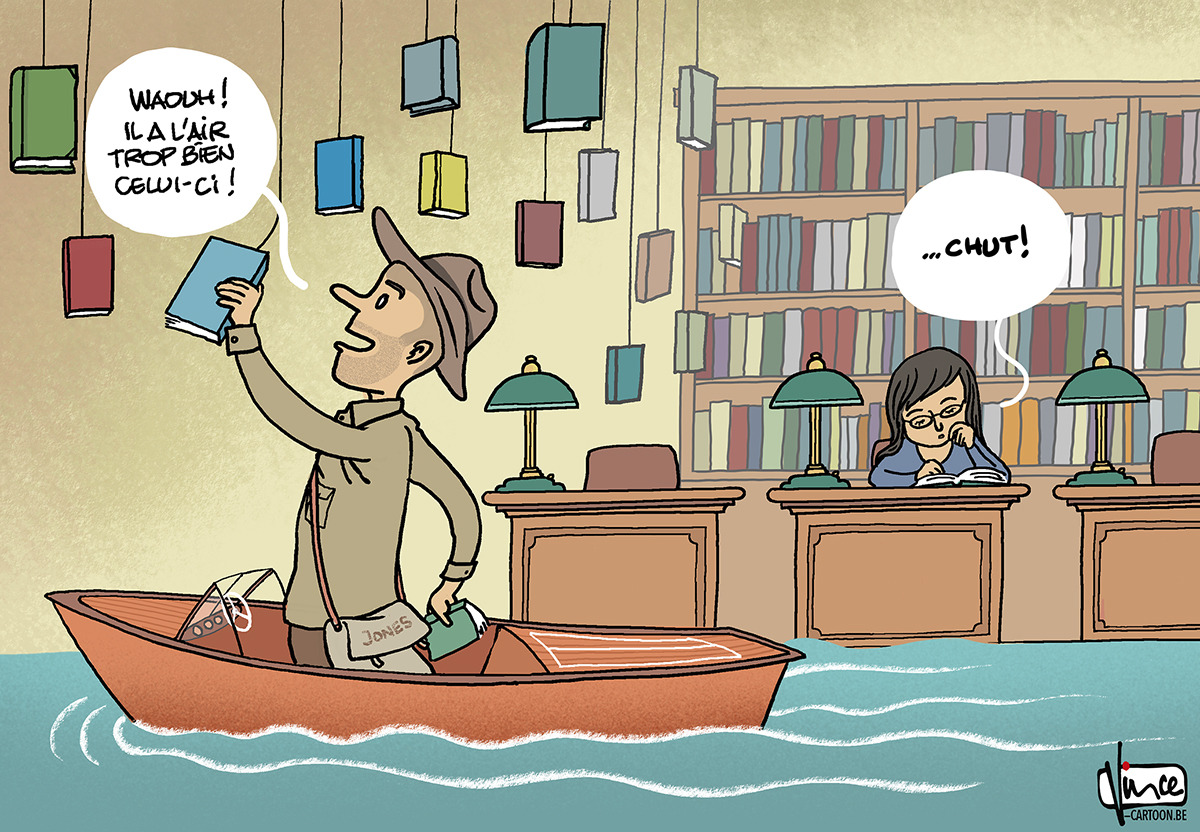

"La découvrabilité ne se confond pas avec le simple fait de trouver ce que l’on cherche", explique Lamia Badra, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université Clermont-Auvergne. "Il s’agit de permettre au public de découvrir des contenus de manière fortuite et inattendue. C’est un enjeu crucial face à l’hégémonie des plateformes numériques. Dans ce contexte, les bibliothèques se positionnent en véritables gardiennes de la diversité culturelle, en rendant visibles les œuvres moins connues, le patrimoine et les productions locales. C’est une alternative éthique aux modèles commerciaux."

Si le Canada fait figure de précurseur, la France a pu profiter de l’expertise canadienne grâce à une collaboration bilatérale qui a donné naissance, en 2020, à un rapport franco-québécois sur la découvrabilité des contenus culturels francophones. Ce document rappelle un enjeu majeur de la découvrabilité : promouvoir la diversité culturelle à l’ère du numérique, ainsi que les ressources ignorées par les algorithmes.

Lire aussi : Cloudification, IA, transition bibliographique... Où en est le SIGB de demain ?

Travail de normalisation des données

Alors que l’accès à la culture en ligne s’est largement "plateformisé", les bibliothèques se voient désormais confier la mission de donner de la visibilité à des contenus peu présents sur les grandes plateformes commerciales. Puissantes et tentaculaires, ces dernières évoluent comme un poisson dans les eaux glacées du calcul égoïste. Le concept de découvrabilité prend alors tout son sens, selon Ludovic Piquemal, fondateur de la start-up Cocktail Culturel : "la découvrabilité d’un document se réfère à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d’autres contenus, sans que la recherche ne porte précisément sur ce contenu."

À ses yeux, plusieurs étapes doivent cependant être respectées. À commencer par un travail de normalisation des données et de conservation de l’information afin de créer les conditions d’accès à l’information. Vient ensuite un travail de politique documentaire, qui va concerner la mise en catalogue. La troisième étape renvoie à la médiation informationnelle (animations, vidéos de vulgarisation sur YouTube, etc.) et se rapproche de la quatrième : créer un contenu visuel qui va permettre de rendre cette information accessible : couverture d’un livre, bande-annonce d’un film, miniature d’une vidéo YouTube, etc. Sans oublier la question de la distribution, que celle-ci soit physique ou numérique.

Pour un usage de YouTube conforme aux valeurs du service public

Deuxième site le plus visité du monde, YouTube est l’une des poules aux œufs d’or de Google. Et c’est justement sur YouTube que Cocktail Culturel a décidé de mener la bataille de la découvrabilité, en proposant une extension pour navigateur qui permet d’obtenir des recommandations d’emprunt en bibliothèque en lien avec une vidéo visionnée. Comme dans les arts martiaux japonais, il s’agit d’utiliser la force de son adversaire, en l’occurrence le mastodonte YouTube, pour donner de la visibilité aux contenus des bibliothèques.

"L’objectif n’est pas de réduire la fréquentation de YouTube, mais d’en faire un usage conforme aux valeurs sociales du service public, tout en augmentant l’attractivité de l’offre territoriale. Si un usager se sert de YouTube, il doit pouvoir se baser sur des contenus pluralistes et pas sur des fake news ou des mute news qui changent son rapport à l’information", plaide Ludovic Piquemal.

En rodage depuis plusieurs mois, cette extension est en lien avec les contenus de la Bibliothèque nationale de France et a déjà remporté plusieurs prix et distinctions, notamment auprès de PingStar (innovation numérique), Les Interconnectés (innovation au service des collectivités) et Futur@cinéma (innovation audiovisuelle).

Autre outil proposé par la start-up, un moteur de recherche directement intégrable dans les catalogues de bibliothèque, qui propose des recommandations après avoir copié-collé l’URL d’une vidéo YouTube. Une solution expérimentale encadrée par le Laboratoire de recherche ComSocs (Lamia Badra) qui a donné lieu à plusieurs publications scientifiques, alors que les métropoles de Brest et de Lille se montrent intéressées par un déploiement en conditions réelles pour équiper plusieurs dizaines de milliers de postes utilisateurs.

Lire aussi : Sobriété informationnelle : des données à l’IA

Le rôle des prescripteurs et de la curation humaine

Pour autant, les outils ne sont qu’un volet de la découvrabilité. Il y a bien d’autres façons de la déployer au sein des bibliothèques, comme le rappellent Irène Bastard et Arnaud Laborderie dans un article publié dans le Bulletin des bibliothèques de France : "si la découvrabilité peut s’appuyer sur ces algorithmes aux applications multiples (recherche d’information, marketing individualisé, etc.), il ne faudrait néanmoins ne pas réduire cette problématique à une question technique." Pour la sociologue en charge de l’étude des publics à la BnF et le chef de projet de Gallica, le rôle des prescripteurs et de la curation humaine demeurent incontournables.

Il peut s’agir, par exemple, de listes et de bibliographies publiées par des amateurs ou par des experts. Cette recommandation éditoriale réalisée par des humains peut parfaitement cohabiter avec la recommandation sociale telle qu’on la connaît sur les réseaux sociaux et la recommandation algorithmique.

Un "découvrathon" franco-québécois à Paris

En 2024, la BnF a accueilli un "découvrathon" rassemblant pendant 48 heures de jeunes Français et Québécois. Leur mission : rendre les contenus culturels et scientifiques francophones plus accessibles et visibles dans un environnement numérique saturé. Deux équipes ont été récompensées pour leurs projets Nébularium (une interface utilisateur permettant de découvrir des livres francophones "invisibles", en utilisant la sérendipité comme principe de navigation) et Siriu (système de recommandations personnalisées en fonction des centres d’intérêt des utilisateurs, tout en offrant des alternatives francophones adaptées à leurs habitudes culturelles).

Pour Lamia Badra, "c’est ainsi que les bibliothèques continueront d’être des acteurs incontournables de l’accès à l’information et à la culture."

En arrière-fond, c’est bien une bataille culturelle qui est désormais engagée, selon Ludovic Piquemal : "la découvrabilité est un enjeu essentiel, parce que l’accès à l’information est le socle même des démocraties et parce que les bibliothèques mènent une mission de service public qui a des fondements démocratiques."