RETROUVEZ CET ARTICLE ET PLUS ENCORE DANS NOTRE MAGAZINE : CONSTRUIRE ET ENTRETENIR SON STORYTELLING AVEC LES ARCHIVES

RETROUVEZ CET ARTICLE ET PLUS ENCORE DANS NOTRE MAGAZINE : CONSTRUIRE ET ENTRETENIR SON STORYTELLING AVEC LES ARCHIVES

Découvrez Le Push de la Documentation et de la Veille, la newsletter thématique gratuite d'Archimag dédiée aux professionnels de la veille et de la documentation !

Découvrez Le Push de la Documentation et de la Veille, la newsletter thématique gratuite d'Archimag dédiée aux professionnels de la veille et de la documentation !

Déployer un nouvel outil de veille à effectif réduit

Face à la montée en puissance de l’IA générative, les documentalistes n’ont pas d’autre choix que d’expérimenter, tester, ajuster - au plus près des réalités métiers. En novembre 2024, j’ai intégré la documentation de FranceAgriMer (l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a pour mission d’appliquer certaines mesures prévues par la Politique agricole commune en France et de réaliser certaines actions nationales en faveur des différentes filières agricoles, notamment une information économique. Bernard Strainchamps a finalement quitté ses fonctions le 1er septembre 2025), agence du ministère de l’Agriculture, au moment où le service a décidé de changer d’outil de veille.

En un temps contraint, il a fallu tester des outils, puis paramétrer la solution choisie : sélection des sources, gestion des alias, création de filtres de collecte, paramétrage de newsletters et des tableaux de bord… Bref, le b.a.-ba d’une veille qui permet d’explorer et de trier le web.

En un temps contraint, il a fallu tester des outils, puis paramétrer la solution choisie : sélection des sources, gestion des alias, création de filtres de collecte, paramétrage de newsletters et des tableaux de bord… Bref, le b.a.-ba d’une veille qui permet d’explorer et de trier le web.

L’équipe de la documentation étant réduite à quatre personnes, dont deux dédiées à la veille, l’organisation et la transmission des informations n’ont pas été chronophages. Des questionnements purement professionnels ont ainsi pu émerger avec l’utilisation de l’IA générative : dans un premier temps, pour réaliser des états de l’art pour la direction Marchés, Études et Prospective (Mep), chargée d’établir et de diffuser des informations économiques pertinentes ; puis, dans un second temps, pour générer des résumés, synthèses, traductions ou extraits, afin d’enrichir les newsletters. Je me suis appuyé sur ma pratique de l’IA, développée lors de mon précédent poste à l’Humathèque du Pôle Condorcet, et, surtout, depuis deux ans, avec le site de veille Bibliosurf.com.

Lire aussi : Veille : quand l’IA décuple la connaissance et accélère la prise de décision

Répondre aux demandes métiers grâce à l’IA

Un documentaliste peut travailler dans un secteur sans en être spécialiste. En arrivant sur un nouveau poste, il peut aussi hésiter à multiplier les requêtes dans des bases internes ou externes, ou à consulter la base de connaissances de son outil de veille. C’est notamment le cas lorsqu’il faut répondre à des demandes complexes, comme :

- quelle est la place sur le marché mondial de la filière porc au Brésil, et son impact sur la France depuis 10 ans ?

- quel est le marché anglais de la pomme de terre : prix, débouchés, opportunités pour la France ?

Dans ce cas, avec sa capacité à rechercher et synthétiser des contenus variés, l’IA générative devient un outil très utile. Que l’on utilise une version gratuite ou payante, il suffit de savoir formuler une bonne question, puis de recouper les réponses avec des sources fiables, notamment celles déjà identifiées dans les bases internes.

L’IA générative en pratique : des tests concluants

Nous avons d’abord testé des IA gratuites pour générer des résumés des travaux de recherche, des publications institutionnelles, des rapports parlementaires ou de textes de loi : les résultats étaient très satisfaisants. Nous avons ensuite utilisé ChatGPT (version payante) pour réaliser des résumés, des traductions ou des extraits ciblés dans des documents : là encore, les résultats étaient pertinents.

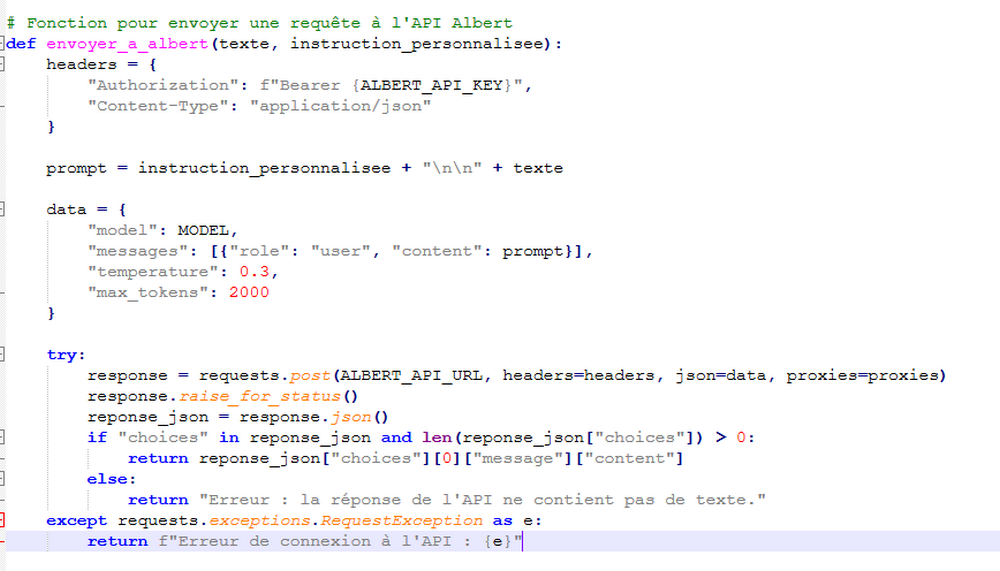

Nous avons également expérimenté l’Api d’Albert, l’agent conversationnel de la Dinum. Avec un accès agent, nous avons conçu une interface locale (via Gradio) pour que l’utilisateur puisse uploader un fichier ou copier-coller un texte, formuler une instruction (résumer, traduire, synthétiser) et recevoir une réponse générée par l’IA.

Cet outil a été testé sur des articles confidentiels et pour les synthèses mensuelles de veille par filière. Le modèle utilisé, Albert-large, basé sur Mistral, permet de faire ressortir de vraies tendances. Nous avons observé que des prompts simples, avec une température entre 0,3 et 0,5, donnaient les résultats les plus pertinents.

Structurer, visualiser, interpréter : l’IA comme levier documentaire

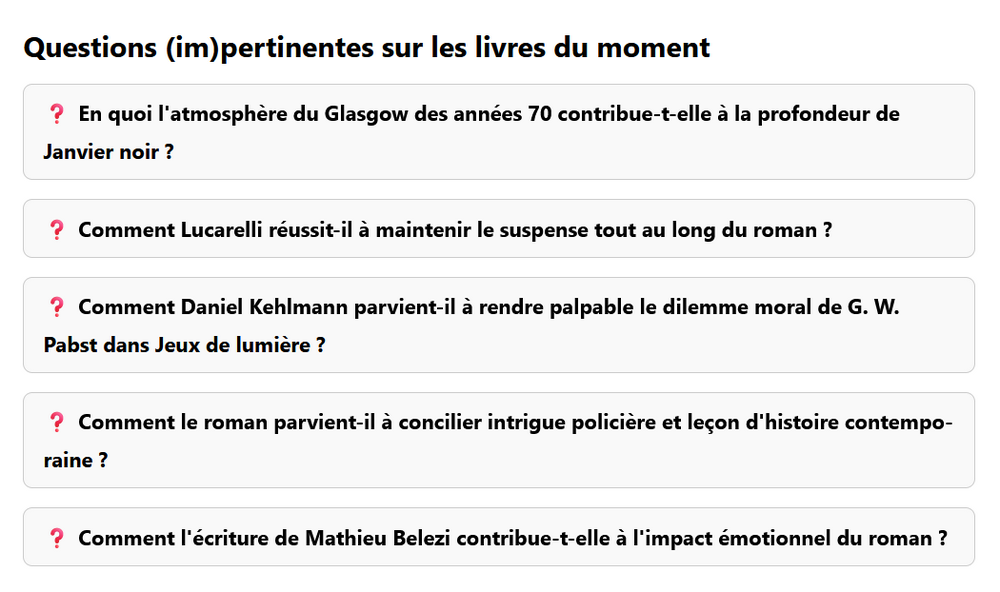

J’anime depuis 2015 le site de veille Bibliosurf, dédié à la littérature contemporaine. C’est mon laboratoire. C’est aussi un moyen de m’échapper des contraintes de l’administration. Sur Bibliosurf, l’IA ne se limite pas à produire du texte. Elle s’inscrit dans un travail approfondi de structuration des contenus. Les résumés et FAQ sont intégrés dans un ensemble de données organisées, enrichies et exploitables. Cette structuration permet ensuite de créer des visualisations interactives : barres d’émotions, cartographies, nuages de mots. Chaque visualisation devient une porte d’entrée vers les contenus.

Les choix techniques sont guidés par les usages : SpaCy pour extraire des informations précises, BARThez pour des résumés courts en français, OpenAI pour une rédaction plus fluide. L’idée est d’utiliser le bon outil au bon moment. L’IA n’impose rien : elle suggère, et c’est au professionnel de valider, structurer, interpréter.

Limites et responsabilités : apprendre à cadrer l’IA

L’IA générative suscite parfois des craintes : biais, erreurs, automatisation excessive. Ces limites existent, mais elles ne doivent pas freiner l’expérimentation. Selon moi, tout repose sur l’apprentissage du prompt.

L’IA est une aide à la formulation, à la synthèse, à l’exploration. Elle n’a pas pour mission de dire la vérité, mais de proposer des pistes. Une réponse doit toujours être vérifiée. L’automatisation devient problématique quand elle est déconnectée des objectifs. Une synthèse non relue perd rapidement son sens.

Lire aussi : Valorisation des données : chercher la création de valeur face à l'IA

Des compétences renforcées et réinvesties

Travailler avec l’IA a permis de renforcer des compétences essentielles :

- la littératie des données : savoir lire, croiser et organiser des informations variées,

- le prompt engineering : formuler une requête claire, tester, ajuster,

- l’analyse critique des résultats.

Avec Bibliosurf, j’ai expérimenté des résumés d’avis, mais aussi des portraits de ville d’après les quatrièmes de couverture. Ces tests m’ont appris à détecter les glissements de sens, à vérifier la cohérence, à évaluer l’intelligibilité. En ce sens, l’IA réactive des compétences documentaires classiques sous une nouvelle forme.

Conclusion

L’expérimentation de l’IA dans la veille, tant à FranceAgriMer qu’avec Bibliosurf, montre que ces outils ne remplacent actuellement pas les professionnels de l’information : ils en amplifient le rôle. Loin d’automatiser le métier, l’IA nous oblige à affiner nos exigences, à formuler nos objectifs avec clarté et à repenser nos chaînes de traitement. La valeur ajoutée réside dans notre capacité à cadrer l’usage, à interpréter les sorties, à enrichir les données.

Ce que l’on gagne, ce n’est pas du temps, mais de la pertinence : des synthèses mieux ciblées, des contenus plus lisibles, des visualisations plus accessibles. L’IA devient un outil documentaire parmi d’autres, à condition de la mettre au service d’une méthodologie solide et d’un objectif clair : mieux transmettre l’information.

Bernard Strainchamps

[Ex-chargé de veille à FranceAgriMer et administrateur du site de veille littéraire Bibliosurf]